Bienvenue sur ce site, dédié au village de Coursegoules, son Histoire et celle de ses habitants.

Il est destiné à enrichir les informations et illustrations contenues dans les ouvrages "Coursegoules, Histoire et histoires" (Éditions Serre, 2021) et "Coursegoules, le temps des veillées" (Éditions Serre, 1983) des mêmes auteurs.

Bonne promenade, et n'hésitez pas à nous contacter si vous le souhaitez (contact@coursegoules-histoires.fr).

Histoire

Contenus récents

- 12/08/2025 : les artistes à Coursegoules : la famille Bartolini/Lachez

- 23/07/2025 : 1986, la neige à Coursegoules

- 23/07/2025 : Oratoires, croix de chemin, et « croix de Mission » de la Roubine

- 23/07/2025 : voies de communication et moyens de transport

- 18/07/2025 : En quelques lignes, une histoire de Coursegoules

- 16/07/2025 : restauration d’un tableau du XVIIIème siècle, « les âmes du purgatoire »

Les artistes à Coursegoules :

la famille Bartolini/Lachez

Le livre « Coursegoules, Histoire et histoires » présente un chapitre consacré aux « artistes et personnalités qui ont aimé Coursegoules ». Pour compléter et enrichir cette rubrique, voici quelques éléments, et pour commencer, la saga de la famille Bartolini/Lachez...

Une famille où l’art est héréditaire. Le père, Cyrille, est premier grand prix de Rome de sculpture, la mère, Suzy, peint des œuvres qui ont fait le tour du monde, le fils Maïone, peint sur bois, et la fille, Marie Amalia de son nom d’artiste, est la digne héritière de sa mère.

Coursegoules peint par un premier grand prix de Rome

La mère, Suzy Lachez, est la fille ainée d’une famille Coursegouloise de trois sœurs. Leur père disparaît lorsqu’elle a 10 ans. Elle passe la plus grande partie de son enfance au village et y restera attachée toute sa vie.

Les trois filles Lachez et leur maman, place du Verger à Coursegoules

Suzy, en 1970

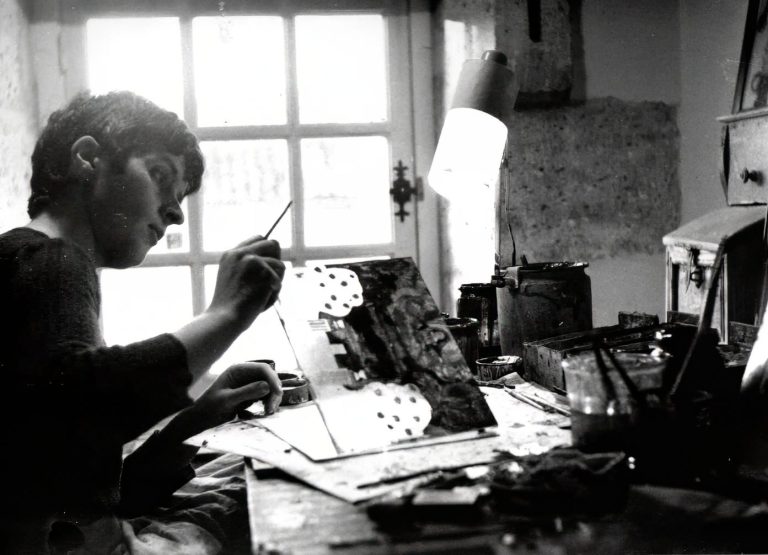

Suzy, peintre de fixés sous verre

Elle commence des études artistiques aux Arts Décoratifs de Nice, de 1947 à 1950, alors en pleine frénésie artistique autour de Matisse. La famille déménage ensuite à Paris où la mère reprend un atelier d’estampes dans le Marais. Elle rencontre Cyrille Bartolini. Il obtient un Premier Grand Prix de Rome en sculpture, et le couple réside à la villa Medicis de 1957 à 1961. C’est là que naîtront leurs deux enfants et que Suzy commence à s’intéresser à la peinture « sous verre » (voir plus loin). Le couple s’installe ensuite en Charente où Cyrille enseigne à l’École des Beaux-Arts. Elle expose à Paris, Londres, Bruxelles, en Allemagne ou aux Etats-Unis.

Dès qu’elle le peut, Suzy revient avec toute sa famille dans son village de Coursegoules, dans la maison familiale où travaille Cyrille, au-dessus du four du boulanger. Elle décède en 2011.

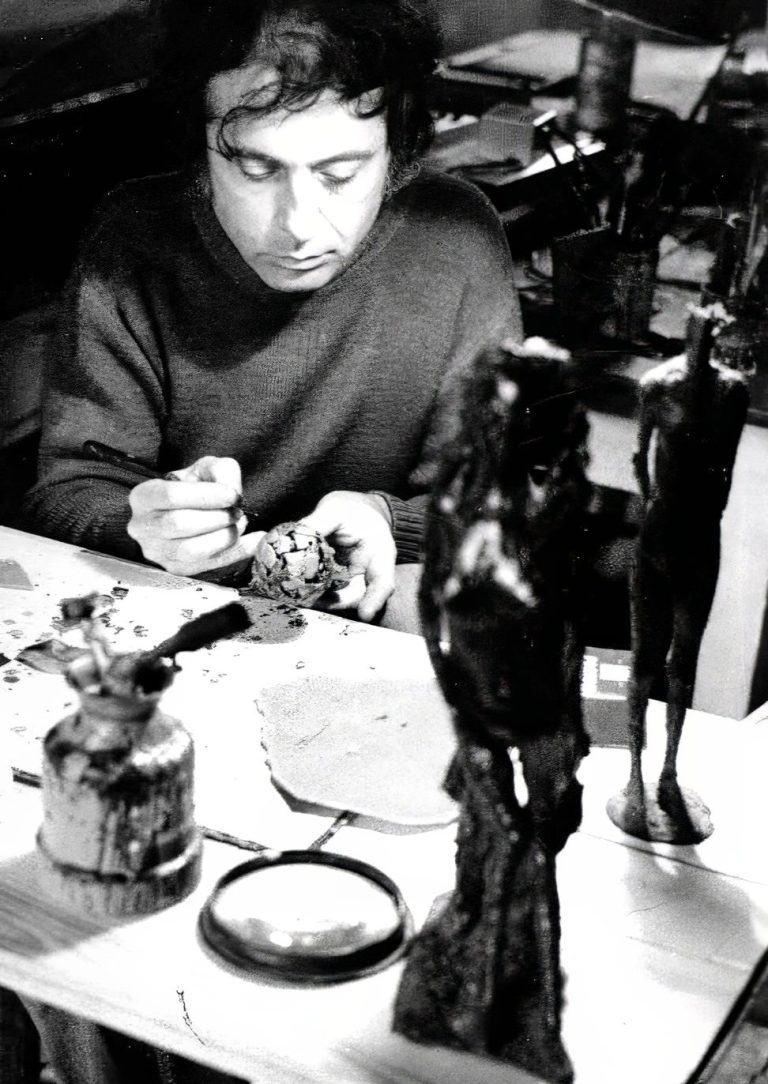

Le père, Cyrille Bartolini, sculpte d’abord la pierre et le bois, mais passe rapidement des techniques « où on enlève » à des techniques « où on ajoute », avec le modelage en cire pour des œuvres en bronze et la sculpture sur papier : on colle du papier sur une armature de fer avant d’appliquer une couche colorée. Grand prix de Rome de sculpture, il expose et vend dans le monde entier. Il décède en 2023.

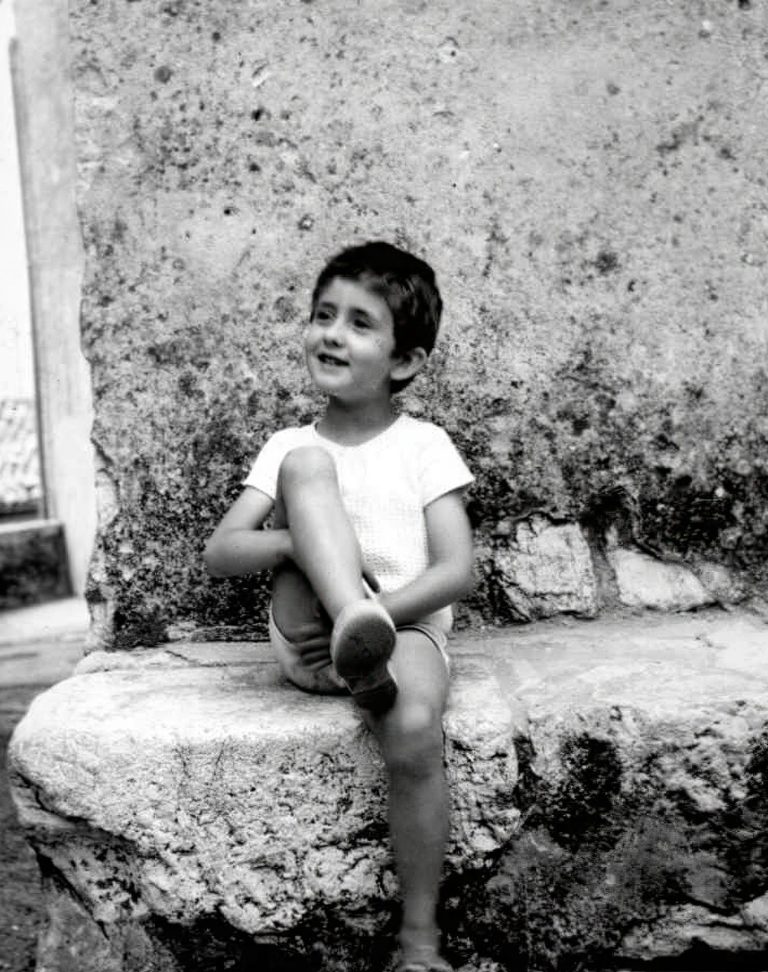

Le fils, sous le nom d’artiste de Maïone, créera une agence de packaging, sans jamais quitter la peinture. D’abord des toiles marouflées, puis la peinture à l’huile sur panneaux de bois. Son principal sujet : des portraits d’animaux humains.

"Maïone", enfant, sur le banc du mur de l'école de Coursegoules

La fille, Marie, sous le nom d’artiste d’Amalia Bartolini, reprend la technique de sa mère. Elles pratiquent le « fixé sous verre », une forme d’art qui demande dextérité et précision. L’artiste peint sur le verso d’une plaque de verre à l’aide de pinceaux très fins. Obligée de commencer par les premiers plans et les lumières avant de terminer par le fond, elle doit régulièrement retourner sa « toile » afin de voir sa progression.

De gauche à droite : Camille Tauzia, Cyrille Bartolini (fils), Jeanne Tauzia, Catherine Tauzia, Marie Bartolini, X ?

La maison familiale, à Coursegoules, dite "maison d'Eugène (Maunier)"

Le sculpteur dans son atelier de Coursegoules

1986 : la neige à Coursegoules

C'était au temps où l'on s'aventurait difficilement dans les ruelles pentues et verglacées, par les longues soirées d'hiver...

(photo : Nice-Matin)

Oratoires, croix de chemin, et « croix de Mission » de la Roubine

Toutes les croix et oratoires ne sont pas dues à la volonté publique des communautés, nombreuses sont celles qui ont été érigées par une famille commanditaire. À cette fonction où s’exprime la foi populaire, on peut aussi inclure les croix élevées tout près des champs cultivés pour implorer la protection divine contre les fléaux naturels qui affligeaient les récoltes. Parfois implantées à la croisée des chemins, elles guident le voyageur. La croix de chemin s'est répandue principalement au XIXème siècle à Coursegoules.

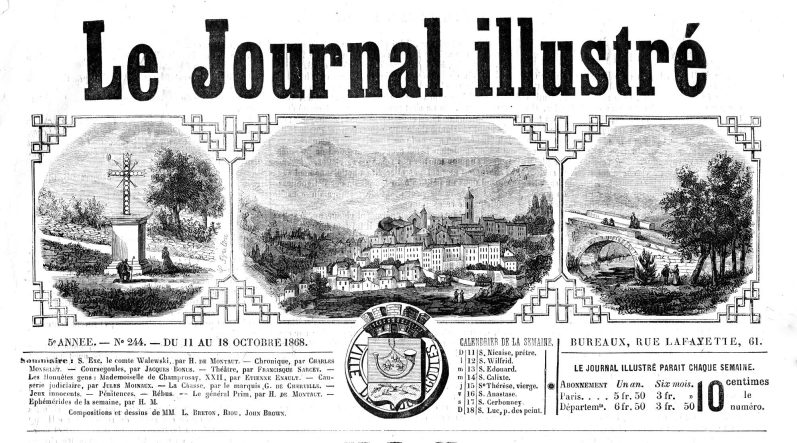

La « croix de chemin » de l’entrée du village, datée de 1833 et dite croix de Sainte-Anne, est inscrite au même inventaire du ministère de la Culture. Elle marquait l’entrée du village lorsque le chemin depuis Vence passait par la combe Saint-Valentin, le gué de la Saume et le Brec. Elle est représentée dans un article sur Coursegoules à la Une d’un hebdomadaire national, « le Journal Illustré », paru en ... 1868, et comme couverture du journal « PTT solidarité » de 1962 (Cf. « Coursegoules, Histoire et histoire(s) » pages 60 à 63). Elle est ornée d’un Sacré-Cœur et d’une couronne d’épine.

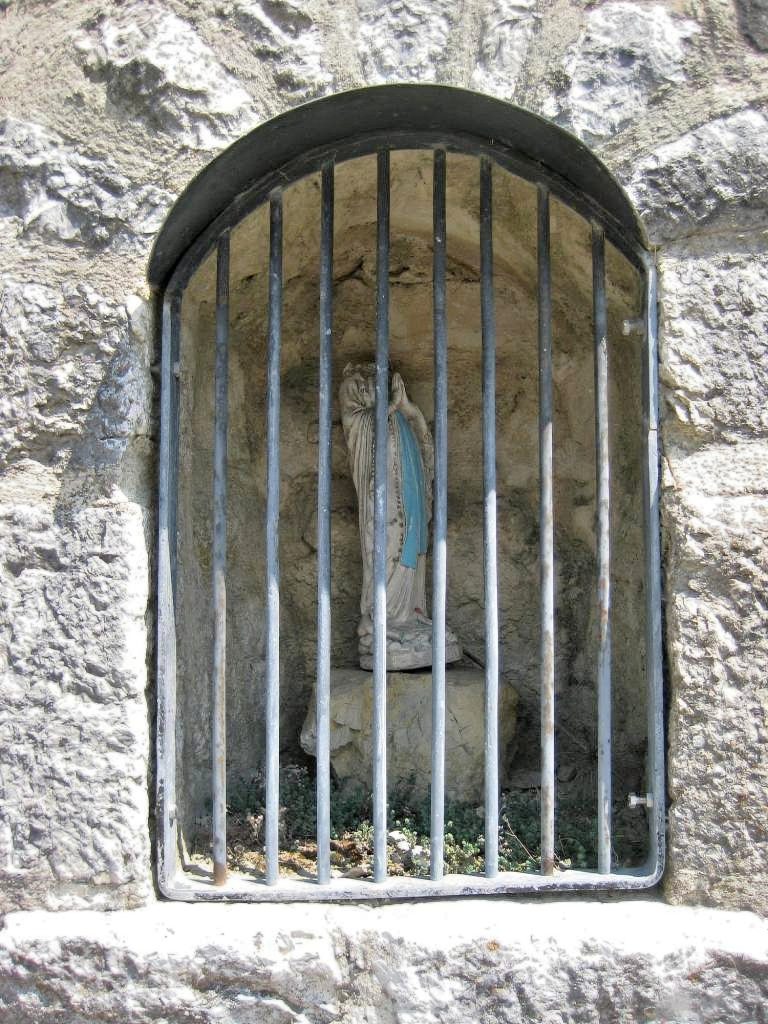

L’oratoire de la Collette, portant de bien meilleure facture et d’une belle exécution, est oublié des recensements et son origine est tombée dans l’oubli. Il était à proximité d’un ancien chemin. Encore en excellent état, la grille de fer a disparu et la vierge est récente. Il situé sur un terrain privé.

L'oratoire « Pesce », dit de mémorial, est daté de 1954. Il se trouve sur l’ancienne route « de la diligence ». Comme un exvoto, il rappelle la promesse de construction faite par un entrepreneur de maçonnerie résidant alors au village, suite à la guérison de son fils.

L’Oratoire Notre-Dame est une simple niche creusée dans le mur de soutènement du talus sur la D8, en face de la route du Moulin. Il remplacerait un oratoire plus ancien disparu au moment de l’élargissement de la route.

Parmi les monuments déjà inscrits à l’inventaire général des monuments historiques de Coursegoules (Jean-Claude Poteur, recensement Mérimée), figure l’oratoire Saint-Marc, successeur d’un oratoire de 1778, sur la route vers Bézaudun-les-Alpes. La croix qui le surmontait ayant disparue, et la statue de la Révérende-Mère Mercédès ayant été décapitée, il a été rafraîchi en avril 2022 par l’association Connaissance et sauvegarde des Oratoires, et bénéficie d’une nouvelle statue.

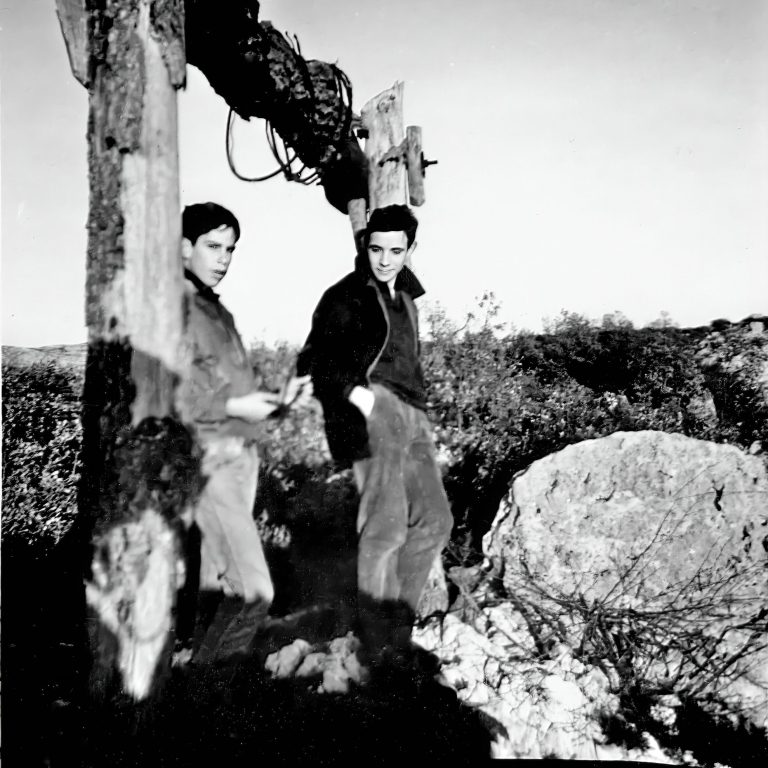

Le plus surprenant est l’absence de recensement d’une très belle « croix de Mission ». Elle symbolise la nouvelle entrée du village, au débouché de la route accessible aux diligences, ouverte au XIXème siècle et passant par le Trepaut. Elle marque également le départ du chemin allant vers Saint-Barnabé, et de celui allant vers Courmes.

De belle facture, elle est particulièrement intéressante pour l’histoire du village.

La « croix de Mission » de la Roubine

Elle est croix de chemin, qui guide le voyageur et marque le passage vers le gué de la Cagnes et sa carrairo (chemin tracé pour le passage des troupeaux) et le nouveau pont qui mène jusqu’au chemin neuf, matérialisant ainsi la nouvelle entrée du village par le sud. (La route actuelle n’a été commencée qu’en 1940 et terminée en 1945).

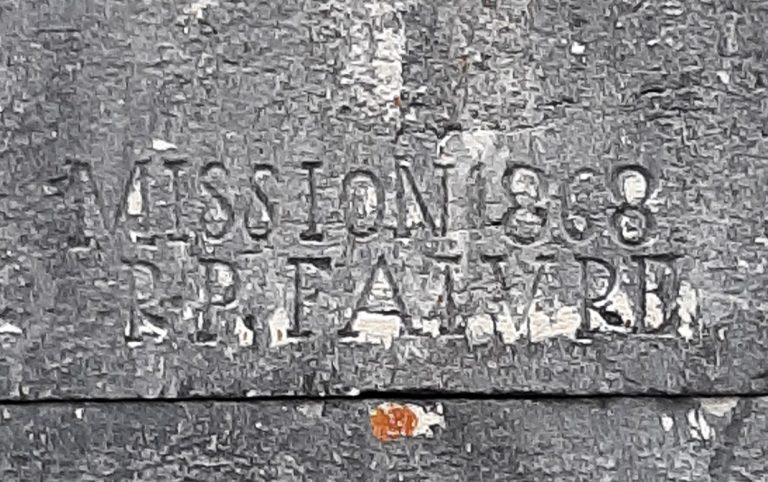

Elle est surtout, comme l’indique l’inscription gravée sur son socle de granit, une « croix de Mission ».

Une « croix de Mission » est un monument érigé en souvenir d'une Mission catholique. Elles furent nombreuses à être dressées après la tourmente révolutionnaire, où il fallut, pour les représentants de l'Église catholique romaine, restaurer la pratique religieuse. Beaucoup datent de la fin du XIXe siècle, voire du XXe siècle. Pour fêter dignement la clôture de la Mission, on érigeait une « croix de Mission » dans un grand concours de foule.

Elle porte une inscription (celle du prédicateur … ou du donateur) et l’année de cette mission. Celle de Coursegoules, demandée par le pape Pie IX, est datée de 1868 et mentionne « Mission P.P. (par procuration) Faivre ».

Outre ses fonctions de croix de Mission et de croix de chemin, elle était un lieu de pause pendant la procession de Saint-Barnabé. Le curé en tête, muni d'une croix processionnelle, s'arrêtait pour bénir les prés et les champs, appelant de bonnes récoltes. De même, la proximité de la Bouissière et de ses buis entraînait une autre procession au moment des Rameaux. On venait jusqu’à la croix et l’on bénissait le buis. Elle fut aussi croix sur la voie des morts de Courmes ou Saint-Barnabé : de la maison du défunt à l'église de Coursegoules, le convoi funéraire s'arrêtait pour réciter quelques prières et permettait une pause aux porteurs de la bière.

Cette croix porte comme symbole de la Passion du Christ le panneau «INRI», « Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum », Jésus le nazaréen roi des judéens, et la couronne d'épines faite par les bourreaux et placée sur la tête de Jésus.

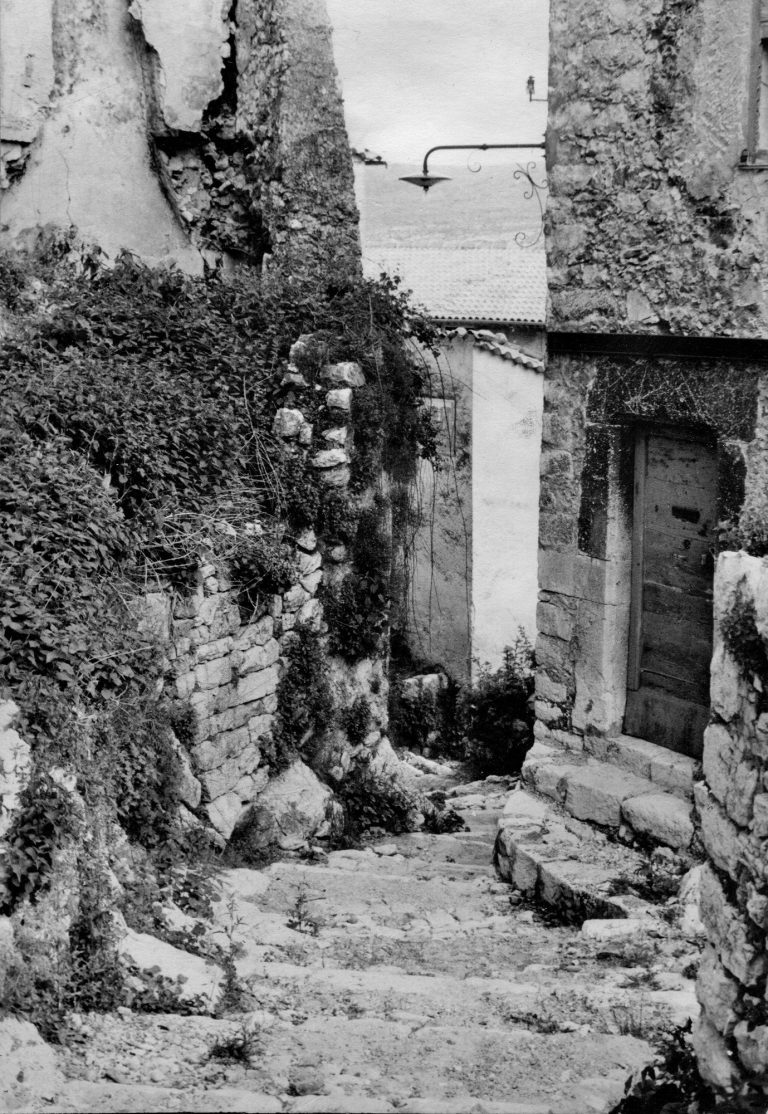

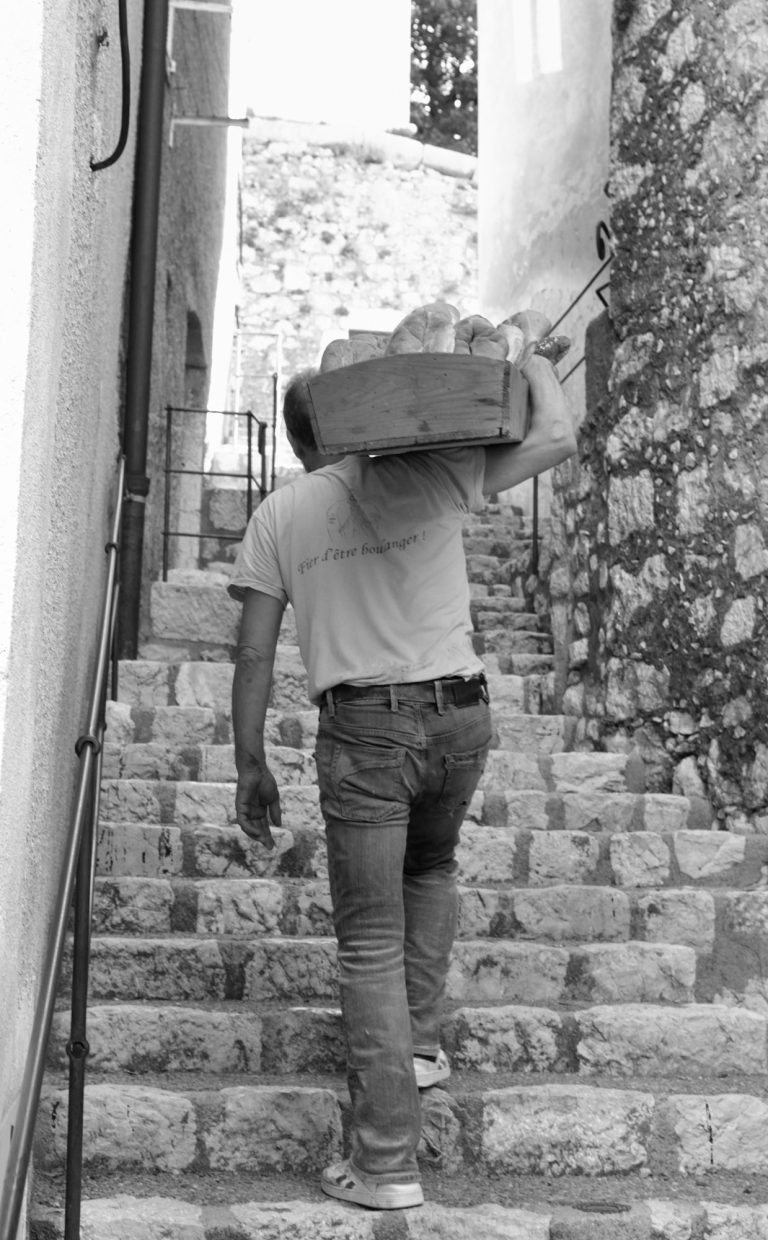

Dans le village

A l’intérieur du village, pour l’essentiel, on ne se déplaçait – et on ne se déplace toujours – qu’à pied : des ruelles souvent étroites et en pente limitent les mouvements, et si les pavages irréguliers de galets ont presque tous disparu, persistent d’innombrables escaliers adaptés aux pas des ânes et mulets plus qu’aux hommes... Les artisans maçons doivent utiliser des moyens de transports peu usuels, comme les fameux engins « Virevolte ».

Voies de communication et moyens de transport

Pour le village de Coursegoules, isolé en altitude et dans un relief tourmenté, les contraintes des communications ont toujours été un élément clé de son histoire et de son développement.

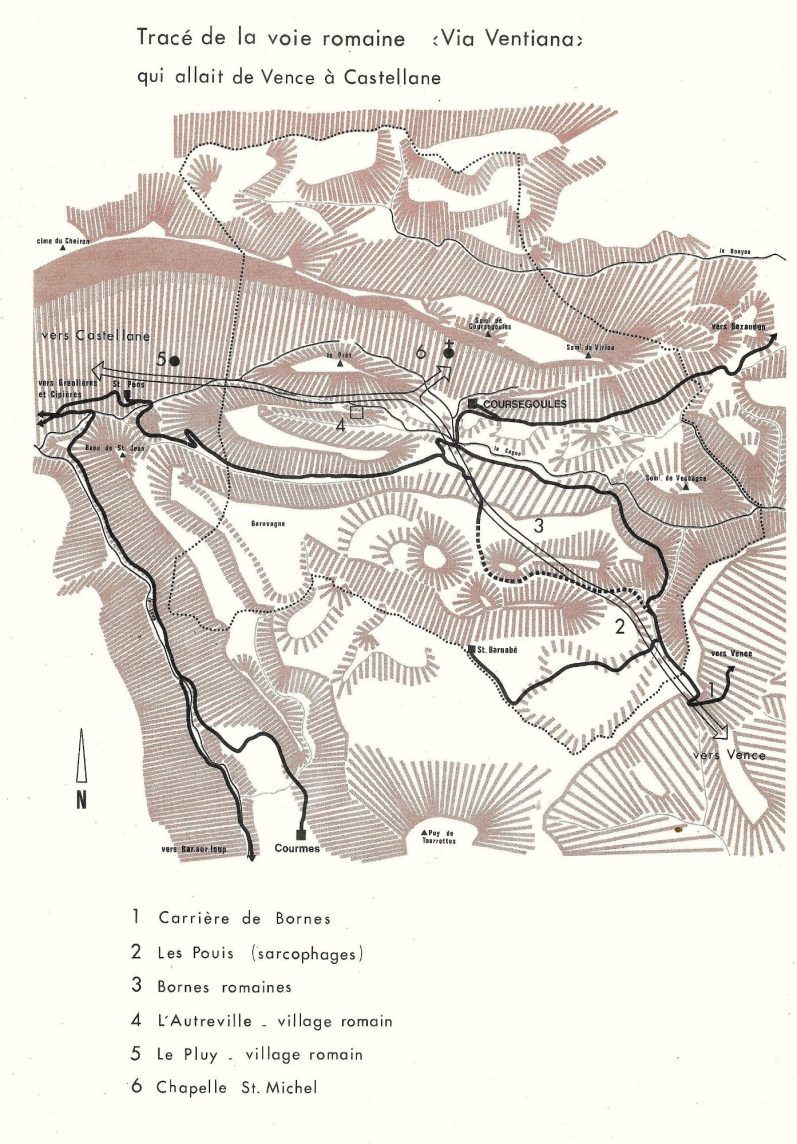

La voie romaine

L’organisation romaine n’est arrivée que très tard à Coursegoules, avec l’édification vers le IVème siècle de notre ère de la Via Ventiana, qui reliait Vence à Castellane. Il s’agit de la dernière voie romaine tracée dans la région avant l’époque de la « décadence ». Elle avait pour but de « pacifier » la région et de faciliter le commerce avec l’arrière-pays. Avec le déclin de l’influence romaine, le grand axe de la Via Ventiana fut progressivement abandonné. Les populations, privées de leurs contacts avec les ports de la côte, durent alors subsister par leurs propres moyens et durant des siècles, le village vivra en autarcie.

Les chemins

Les déplacements des hommes et des marchandises, depuis les bastides situées à l’écart jusqu’au village, ou d’un lieu de culture à l’autre, se faisaient à pied ou à dos de mulets. Il en était de même pour les rares communications avec les autres villages et avec la « ville ». Chacun à son tour devait donner un peu de son temps pour l’entretien des chemins principaux ; il y avait celui de Vence, celui de Bézaudun, celui de Roquesteron, celui de Saint-Barnabé… Au XVIIIème siècle, le recensement destiné aux impôts permet de dénombrer deux cent vingt-trois mulets, chevaux et poulains.

L’isolement

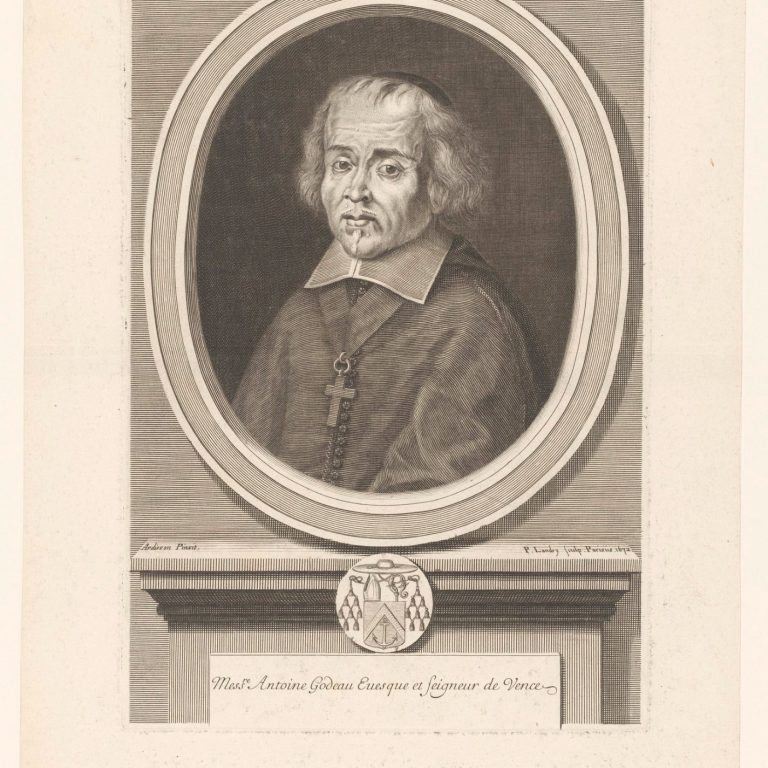

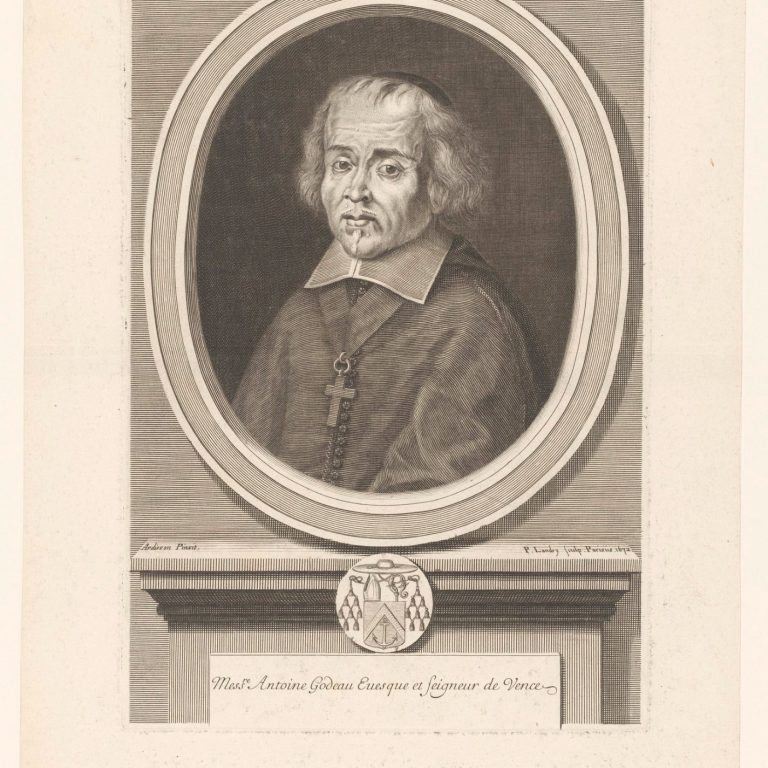

Mais l’isolement était certain durant toute la mauvaise saison : à l’occasion d’une visite de Mgr Godeau, qui eut lieu en plein hiver, vers 1660, on lui dit que depuis deux ans, quatre vieillards étaient morts sans avoir pu recevoir les Sacrements et de même, quelques petits enfants étaient morts « dans le transport qu’on en faisait dans la paroisse de Coursegoules, attendu la rigueur du temps et la difficulté des chemins tout couverts de neige pendant l’hiver entre les paroisses de Tourrettes et de Coursegoules ». Parti de Tourrettes à midi, Godeau n’était arrivé à Courmes qu’à quatre ou cinq heures, « attendu les glaçons que nous avons trouvé par le chemin qui nous empêchaient de marcher et la quantité de neige qui tomba en chemin faisant ». Mgr Thomassin vint lui aussi à Courmes. On lui dit que les gens allaient entendre la messe à Coursegoules « excepté l’hiver où la neige bouche les chemins », que d’autres mouraient sans confession, « les enfants sans baptême, qu’un de ceux-ci a péri de froid dans le sentier de Coursegoules, que les cadavres étaient conservés longtemps dans les maisons, que lorsqu’on pouvait les porter à Coursegoules, à cause des neiges, ils ne pouvaient passer sans beaucoup de danger, et en portant les corps, sont le plus souvent obligés de les laisser tomber dans la neige et à grande peine on les peut par après tirer ». Un peu plus tard, l’évêque Bourchenu « est obligé de se réfugier à la nuit dans une grotte entre Courmes et Coursegoules, attendu le double danger de l’orage et des loups ».

Des déplacements difficiles

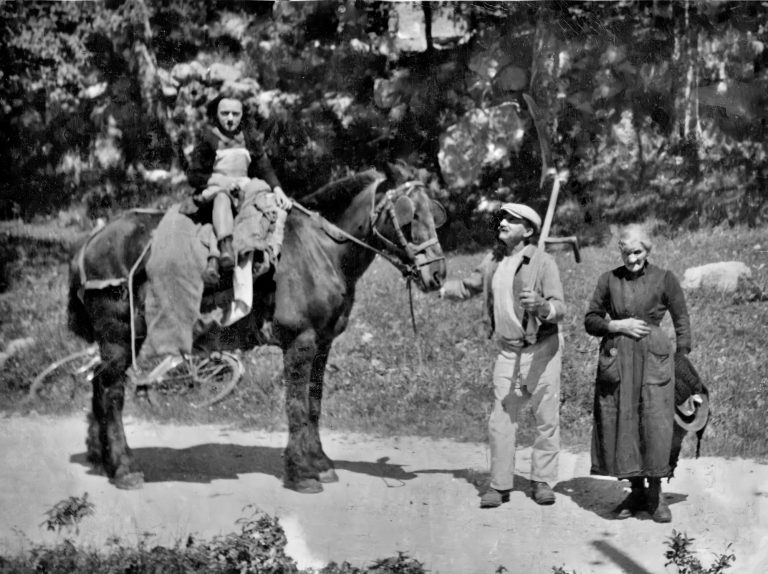

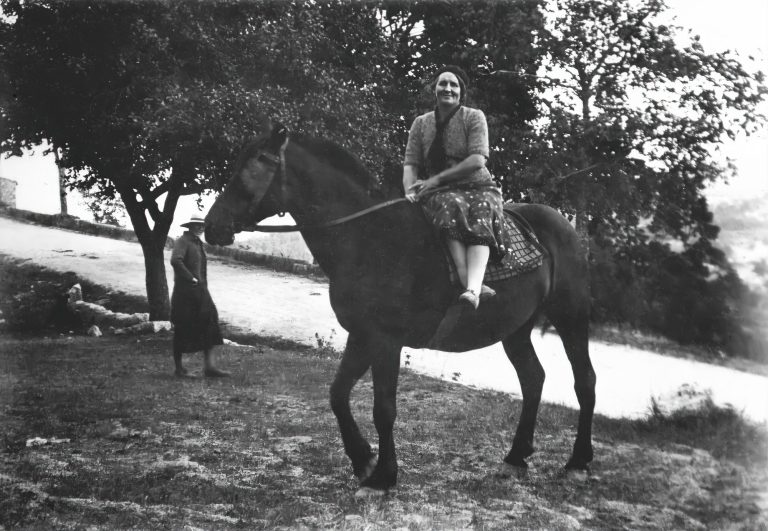

Cet isolement durera jusqu’au début du XXème siècle, époque du développement des moyens de communication et de transport. Encore au début du XIXème siècle, Joseph Isnard se souvenait être allé à pied à la foire de Castellane. En 1870, Célestin Clavel allait à pied de Roquesteron à Coursegoules, de Coursegoules à Cipières, puis de Cipières à Courmes et enfin de Courmes à Coursegoules avec son baluchon de colporteur. Avant 1945, Josette Trastour allait de même faire l’école à Saint-Barnabé en passant par le Trépaut et Angèle descendait quotidiennement de la ferme de Viriou jusqu’à l’école de Coursegoules, puis remontait avec le pain et le vin. Encore dans les années 60, Marie Trastour allait ramasser les pommes de terre dans les terrains de la Saume sur son cheval Coquette, assise « en Amazone », avec son tricot entre les mains.

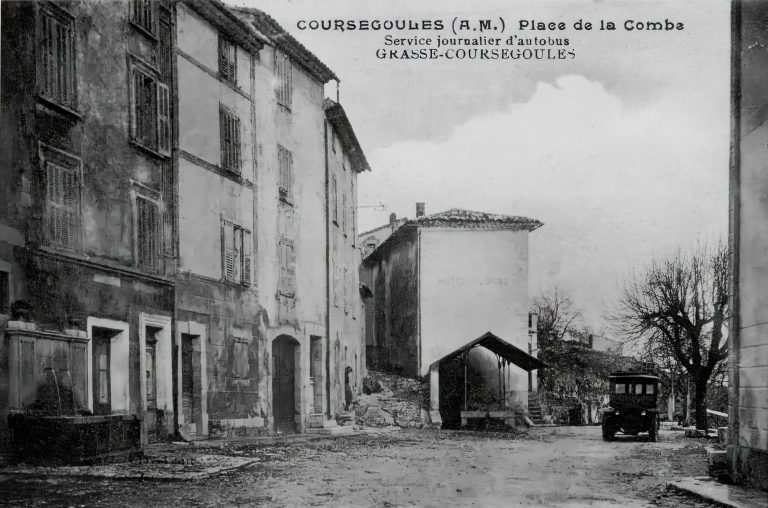

Le temps de la diligence

Le désenclavement du village s’est fait progressivement, avec la « route du col de Vence », que l’on appelle aujourd’hui « l’ancienne route », qui permettra dès 1880 le passage de la diligence et dont l’arrivée jusqu’au village fera de la place de la Combe le centre névralgique du village. En 1910, aller de Nice à Coursegoules, c’était encore l’aventure. On prenait d’abord le train des pignes, qui faisait Nice-Draguignan, jusqu’à Vence. La diligence attendait devant le café de Merle, juste en face de la fontaine qui marque le début de la montée vers le col de Vence. On l’appelait la diligence mais ce n’était pas une vraie : elle en avait la cage en bois mais n’était tirée que par deux mules. Malles et valises étaient hissées à grands coups d’épaules sur le toit de la voiture. On partait du café Merle vers sept heures et demie le soir, pour pouvoir arriver à Coursegoules vers minuit. Souvent, il y avait beaucoup de neige et le traîneau chasse-neige fonctionnait à plein. Il était tiré par deux chevaux qui avaient parfois de la neige jusqu’au poitrail.

Le temps des autocars

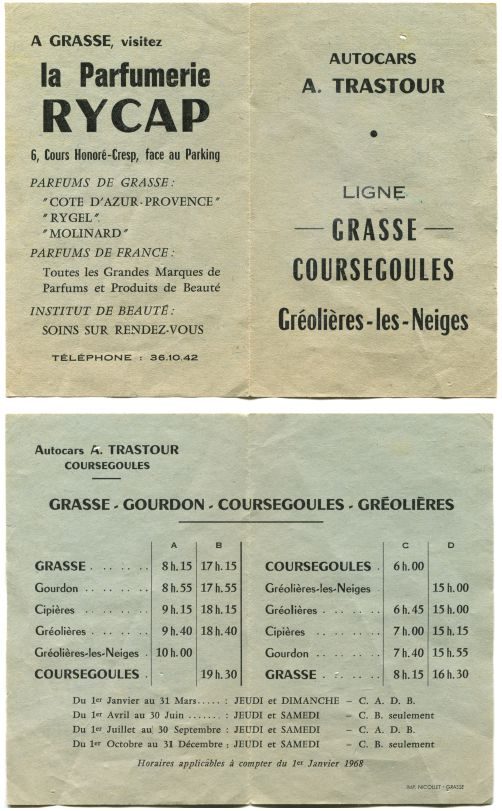

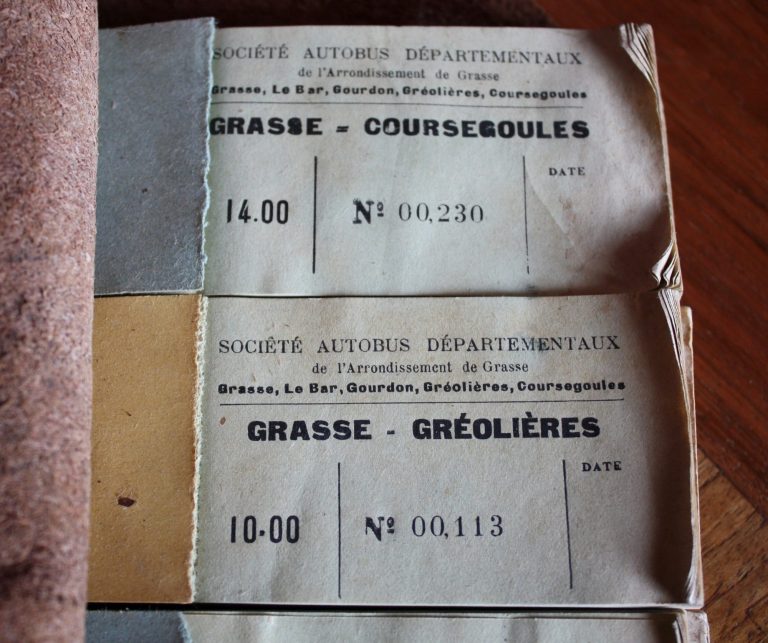

A l’est, le chemin du Colombier, qui longeait l’ancien canal de l’eau et conduisait au cimetière, ne rejoindra la route principale, via les « gites ruraux » du Brec, que dans les années 60. La route goudronnée, sur son trajet actuel, au flanc du vallon de Vescagne, commencée en 1940, est ouverte en 1945. Elle permettra l’accès des automobiles et le développement des transports en commun. Un des premiers véhicules à moteur sera celui de M. Causse qui s’occupera de transporter à la demande marchandises ou passagers. Mais c’est surtout le temps des transports en car, avec tout d’abord ceux de M. Jean Blanc puis les célèbres autocars d’Alphonse Trastour, qui sillonneront la région, transportant les voyageurs locaux, les collégiens et les premiers touristes. La ligne régulière, jusqu’à la gare de Grasse, assurera la continuité avec les transports ferroviaires. La première difficulté de conduite sera déjà au virage du Brec, qu’il faudra prendre en plusieurs fois, sans direction assistée, en se mettant debout pour manœuvrer l’immense volant.

Le courrier

Quant au courrier, pendant bien longtemps, il n’arrivait qu’exceptionnellement, pour les impôts ou les levées de troupes. Avec l’arrivée des « facteurs », tout change, pour le meilleur et pour le pire. On raconte l’histoire d’un fermier du Pré de Marthe qui s’était abonné au journal uniquement pour faire venir chaque jour la factrice jusqu’à la ferme, c’est-à-dire deux bonnes heures de marche, et qui ne lui ouvrait pas la porte et n’offrait même pas un café quand il avait plu ou neigé en chemin…

Les câbles

Autre moyen de « transports », les câbles servaient au déplacement du charbon de la mine de Vescagne, sur plus d’un km, mais aussi plus humblement pour transporter le foin, le migon, le bois, le charbon de bois ou la lavande, comme ceux de Viriou, de Vespluis, ou entre la ferme de Berengier et la place du village.

En quelques lignes, l'histoire de Coursegoules

Et tout d'abord...

Voici un court résumé d'une longue histoire... Pour en savoir plus, plongez-vous dans la lecture de "Coursegoules, le temps des veillées" et "Coursegoules : Histoire et histoires" (éditions Serre)

Une occupation dès la préhistoire

Terre dure, terre âpre, mais terre à l’échelle humaine, Coursegoules conserve le souvenir d’une occupation humaine très ancienne. Les premiers habitants qui aménagèrent grottes et « abris sous roches », jusqu’à l’époque du « premier fer » ou Hallstatt, ont laissé quelques traces. On relève la découverte de haches polies sur Coursegoules et Courmes.

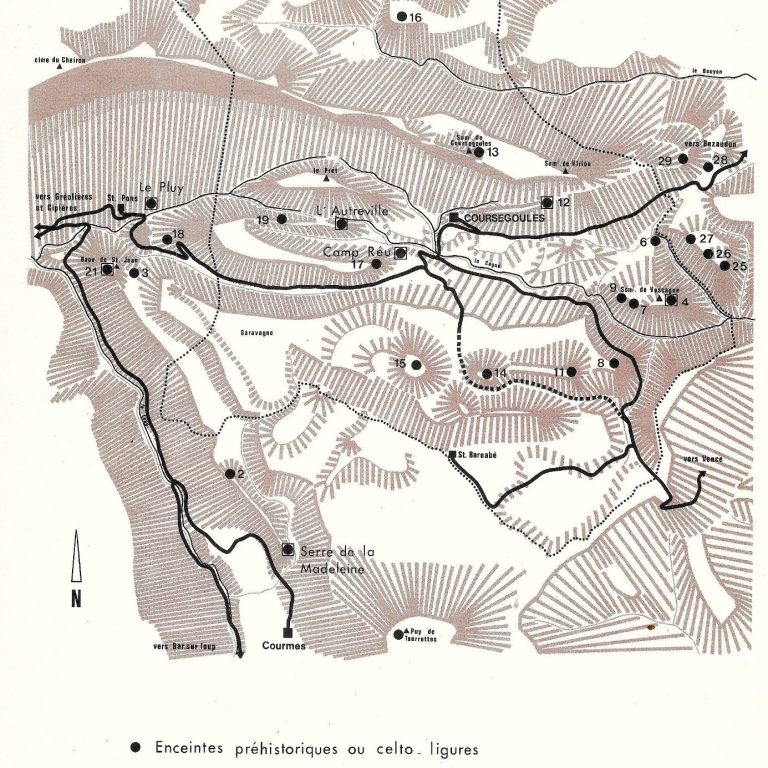

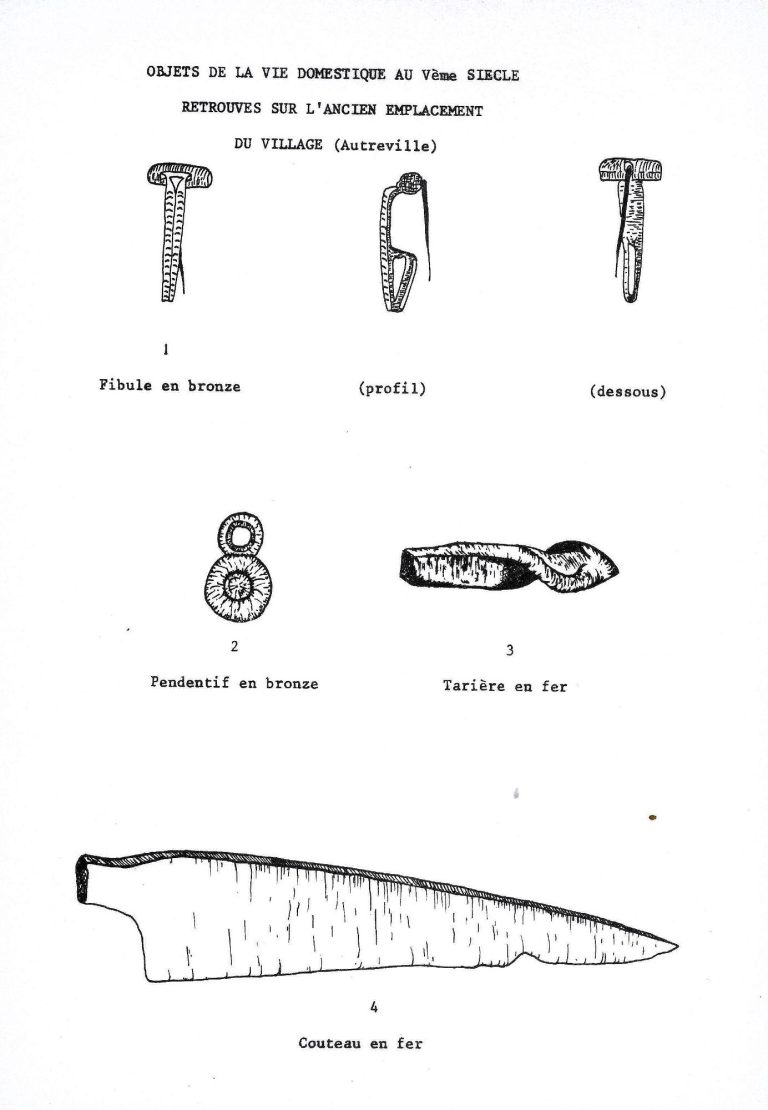

Les camps « celto-ligures »

Les premières traces importantes de l’activité humaine sont liées à l’élevage.

Les populations coursegouloises d’alors sont dites « ligures » ou « celto-ligures ». Ils savaient travailler le bronze et le fer, cultiver l’orge, le seigle et le lin et élever les moutons. Ces premiers Coursegoulois pratiquent un système d’élevage en parquant la nuit les moutons dans des enceintes, à la fois parc pour le bétail et système défensif pour les hommes. On les baptise généralement « camps celto-ligures » ou « castellaras ». Nous en avons dénombré une trentaine sur un territoire qui englobe également les communes actuelles de Courmes, Gréolières et Bezaudun.

La période romaine et la Via Vintiana

Coursegoules reste en dehors de l’influence directe des occupants de la Côte, Grecs ou Romains qui organisent le pays conquis depuis Cimiez. Les Romains considèrent notre région comme un simple passage indispensable vers la La Provence puis l’Espagne. De Vence partira alors vers le IVème siècle après Jésus Christ une des dernières ramifications de l’empire Romain. Cette voie, dénommée « Via Vintiana » sera la route officielle entretenue par la puissante administration de l’Empire avant sa décadence. Elle est bordée de bornes milliaires indiquant les distances (le Mille romain valait 1482 mètres). Elle passe par le Col de Vence avec une carrière d’extraction de bornes encore visible le long de la route actuelle.

Une nouvelle organisation

Cette voie romaine, elle-même sur le tracé d’un plus ancien chemin, fut longtemps la voie d’accès principale pour aller à Coursegoules et aboutissait au village en montant par le quartier du Brec.

L’organisation sociale s’est alors profondément modifiée. On assiste à une certaine sédentarisation des Coursegoulois. On peut décompter plus d’une centaine d’habitants à l’Autreville et de nombreux sites se multiplièrent à Saint-Michel, à Viriou, au Baou de Saint-Jean et à la Serre de la Madeleine.

Les invasions barbares, la féodalité

Les troubles et les violences qui s’expriment durant ces périodes entraînent le regroupement des populations en un seul lieu avec des habitations rassemblées autour du château et de l’église. On trouve mention d’un « Castrum Corsegolis » en 1232. Le village se ceinturera d’un rempart qui ne sera définitif que vers la fin du XIVème siècle.

A partir du XIIème siècle va se former une cellule villageoise qui s’organise en quasi-autarcie jusqu’au XIXème siècle.

Le pouvoir se partage dès lors entre les seigneurs et l’Eglise.

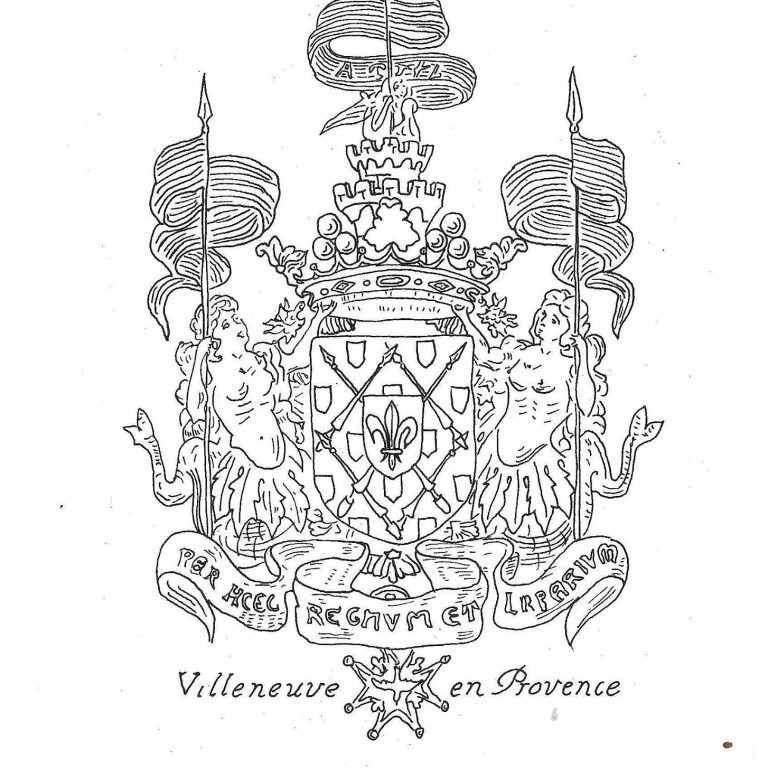

Le pouvoir féodal : la protection des Seigneurs de Villeneuve

La communauté atteint dès le XIIème siècle une dimension importante sans avoir de réelle protection féodale puissante. Elle fait alors l’objet des convoitises de la famille des Villeneuve. De Romée à Scipion de Villeneuve, douze seigneurs se succéderont comme « propriétaires » de Coursegoules de 1226 à 1620.

La parenthèse Espagnole

La guerre entre François Premier et Charles Quint entraîne l’occupation Espagnole de toute la Provence de 1524 à 1536. Coursegoules sera sous dépendance espagnole durant toute cette période.

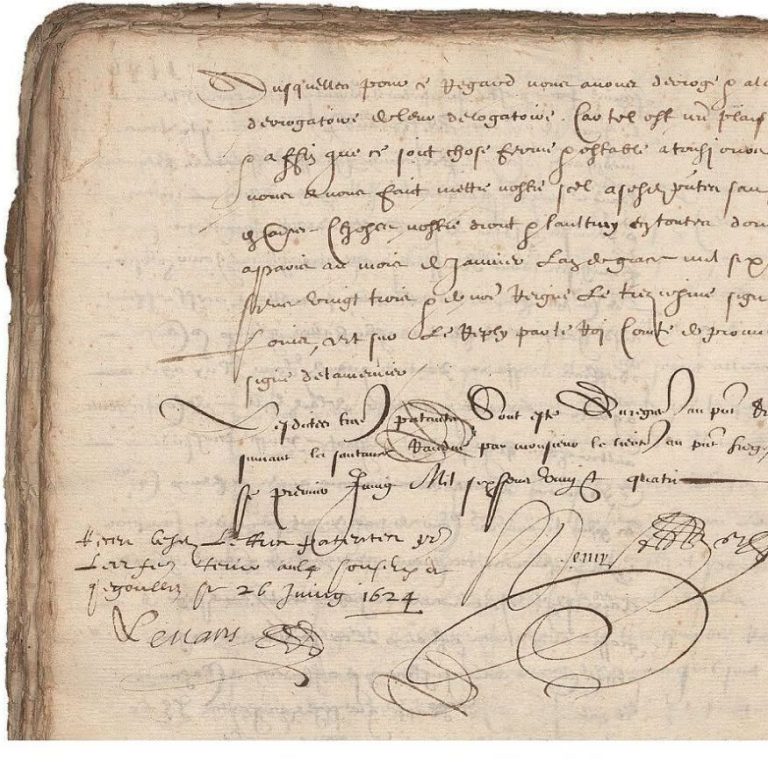

Coursegoules, ville royale

Les activités politiques et guerrières des Villeneuve ayant coûté fort cher, les créanciers poursuivent les héritiers de Claude de Villeneuve. Les Coursegoulois proposent au roi Louis XIII un contrat stipulant que leur village serait racheté par les habitants et offert au Roi contre la modique somme de douze mille six cents livres « et en un seul payement ».

La vie quotidienne ne changera pas et l’organisation municipale restera calquée sur celle adoptée depuis le Moyen-âge, et restera stable jusqu’à la Révolution.

Louis XIII donnera également aux Coursegoulois le droit d’avoir, moyennant finance, un blason. Il fallut également acheter une devise, agréée également par le Roi.

Les Coursegoulois proposèrent : « Buon renoun passo riquesso », la renommée est plus importante que la richesse.

Le pouvoir ecclésiastique

A côté de la soumission seigneuriale puis royale, les évêques et leurs représentants permanents, le curé et son adjoint le vicaire, partagent le pourvoir politique et économique en complément d’une autorité religieuse absolue.

Coursegoules a eu la chance d’avoir trois évêques gens de lettres du siècle des lumières, dévoilant dans les comptes rendus de leurs visites ces détails de la vie quotidienne qui fournissent le vrai relief de notre histoire : Mgr Flodoard Moret de Bourchenu, Mgr Louis de Thomassin, et surtout Mgr Antoine Godeau, qui après avoir été membre de l’Académie française lors de sa création avait été nommé évêque à Vence.

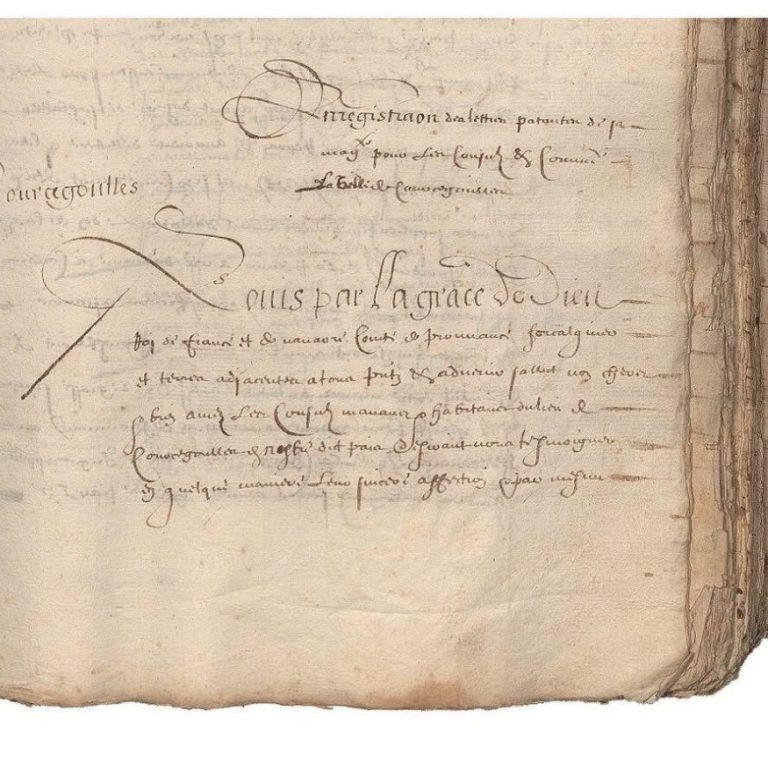

Une administration inchangée : l’organisation consulaire

La région est divisée en sénéchaussées et vigueries.

Coursegoules dépend de la sénéchaussée de Grasse et de la viguerie de Saint-Paul-du-Var (qui deviendra Saint-Paul-de-Vence) pour les actes administratifs et du Diocèse de Vence pour le pouvoir ecclésiastique.

La Révolution et l’Empire

L’arrondissement de Grasse, dont dépend Coursegoules, participe activement aux réformes révolutionnaires. Le 15 janvier 1790, l’ancienne division provençale en Viguerie et Sénéchaussée est abolie et remplacée par les départements. Coursegoules fera partie du département du Var (Nice et son Comté ne seront annexés à la France qu’en 1860).

La famille Grimaldi d’Antibes installée au village depuis plusieurs générations et alliée à la famille des Villeneuve quittera le village et l’on effacera jusqu’à sa trace dans les documents communaux malgré qu’Alexandre de Grimaldi ait été un premier consul apprécié et le parrain de nombreux petits Coursegoulois.

La Restauration, le deuxième Empire, et le tournant de 1845

Avec la Restauration de 1815, Coursegoules retrouve son titre de Ville Royale… ce qui ne change en rien son organisation séculaire. La prospérité économique se retrouve sous le second Empire. Les greniers sont gorgés de récoltes, le village produit ses étoffes, et les artisans soignent leurs ouvrages.

Avec le rattachement de Nice à la France en 1860, Coursegoules fait parti du département des Alpes-Maritimes et non plus de celui du Var, et plusieurs événements vont changer définitivement le cours de son histoire :

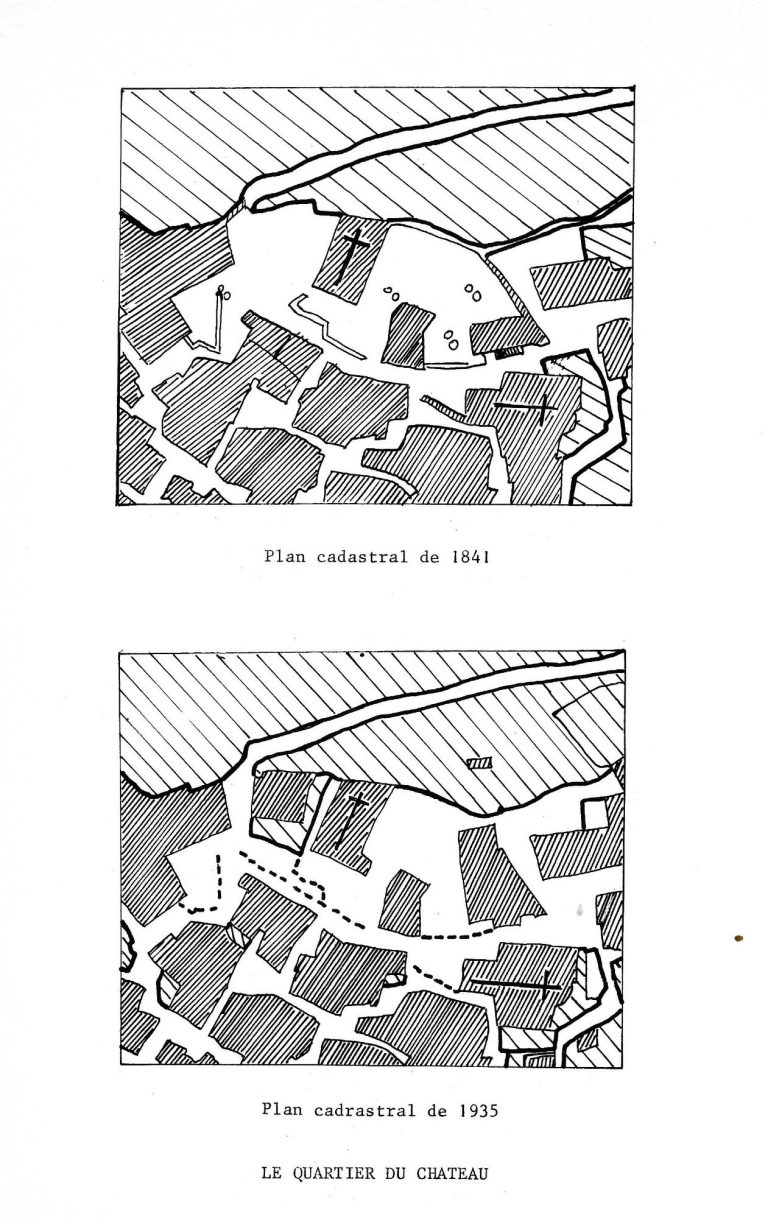

- une nouvelle entrée « carrossable » pour le village avec la destruction du rempart,

- l’ouverture d’une nouvelle route qui, passant du col de Vence à Coursegoules par le Trépaut, remplacera l’ancien chemin muletier qui passait par le Collet de Pater Noster depuis l’époque romaine.

- l’apparition des « touristes », et l’ouverture à Coursegoules du premier établissement hôtelier de qualité, l’Hôtel Raimond, dès la fin du XIXème siècle.

Destruction du rempart

Le rempart qui fermait le village entre l’église et la mairie depuis le Moyen-âge est démoli en 1846. Cette ouverture du village vers l’Est permet de transformer les granges de la Combe en maisons bourgeoises qui abriteront dorénavant la place principale du village, prolongée par une belle allée de tilleuls jusqu’à la place Neuve qui s’ouvre sur la nouvelle route vers Vence.

Décroissance démographique

Cette époque d’un village en pleine maturité masque un début de décroissance démographique important. Pour la première fois depuis le moyen-âge, le nombre de décès dépasse le nombre de naissances en 1845. Le village qui comptait plus de huit cent cinquante habitants au XVIIIème siècle n’en dénombre plus que six cents.

Outre cette population vieillissante, plusieurs facteurs viennent accentuer la décroissance d’un village apparemment en pleine évolution :

- La fièvre jaune de 1850.

- La guerre de 70 éloigne les jeunes du village et certains n’y reviendront plus.

- Les guerres de 14-18 et 39-45 viendront accentuer cette tendance démographique, et le nombre d’habitants passe à 138 lors du recensement de 1968. Même l’école est alors menacée de fermeture.

La guerre de 1914-1918

Dès 1915, Coursegoules verra disparaître onze de ses enfants sur les soixante-cinq habitants de vingt ans et moins que compte alors le village.

A ces morts gravés dans la pierre de l’église et du cimetière, il faudrait ajouter ceux, oubliés, de la grippe espagnole qui fit en quelques mois autant de morts que quatre années de guerre.

La guerre de 39-45

La « drôle de guerre » (septembre 1939 - juin 1940)

Coursegoules, en cette année 1940, connaît la guerre sans la vivre jusqu’à l’arrivée de l’armée française.

Un premier contingent de cent cinquante hommes arrive dès le 4 mars 1940 à Coursegoules et les officiers prennent pension dans les hôtels. Les hôtels ne suffisant plus, ils commencent à occuper les maisons vacantes. Aussi, les Coursegoulois restés au village écrivent rapidement aux familles installées à Nice pour leur travail de remonter le plus vite possible pour occuper leurs biens avant qu’ils ne soient réquisitionnés.

Le temps de l’occupation

Jusqu’en 1942, Coursegoules comme tout le reste du département reste en « Zone Libre » sous le gouvernement de Vichy.

Après le débarquement en Afrique du Nord, le département sera d’abord occupé par les Italiens, puis en 1943 par les Allemands. Le village restera à l’écart matériel de cette occupation. Mais la crainte de l’enrôlement forcé dans le « Service du Travail Obligatoire », incitera les jeunes du village à constituer un réseau de « résistants », organisé en relation avec les « réfractaires » niçois. Au moment des parachutages de vivres et d’armes par l’armée américaine, ce sont eux qui iront chercher et cacher les containers dans les grottes de Saint-Barnabé, de Niron, ou à Viriou.

Le temps des restrictions et de l’entraide

Le département des Alpes-Maritimes connaît des restrictions alimentaires. Coursegoules n’est pas à l’écart de ces difficultés mais a la chance de posséder des jardins potagers, des vaches, et des moutons.

Nombre d’anciens Coursegoulois habitant en ville quittent Nice pour revenir au village avec en priorité femmes, enfants, et retraités.

C’est la belle histoire d’une véritable entraide sans publicité où chaque famille coursegouloise accueillera un ou plusieurs enfants de la ville. Le nombre d’enfants à l’école du village passe d’une dizaine à plus de trente-cinq.

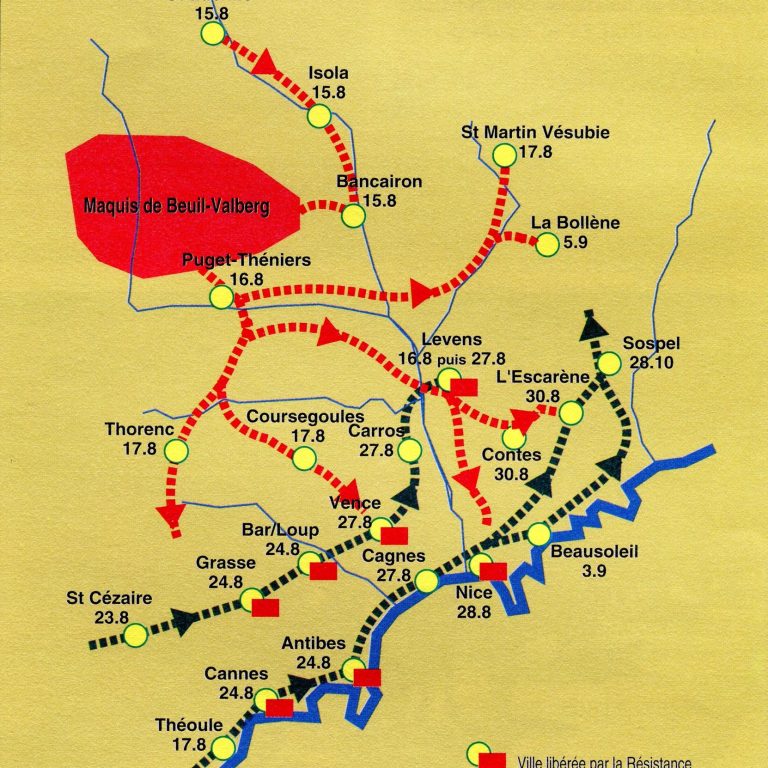

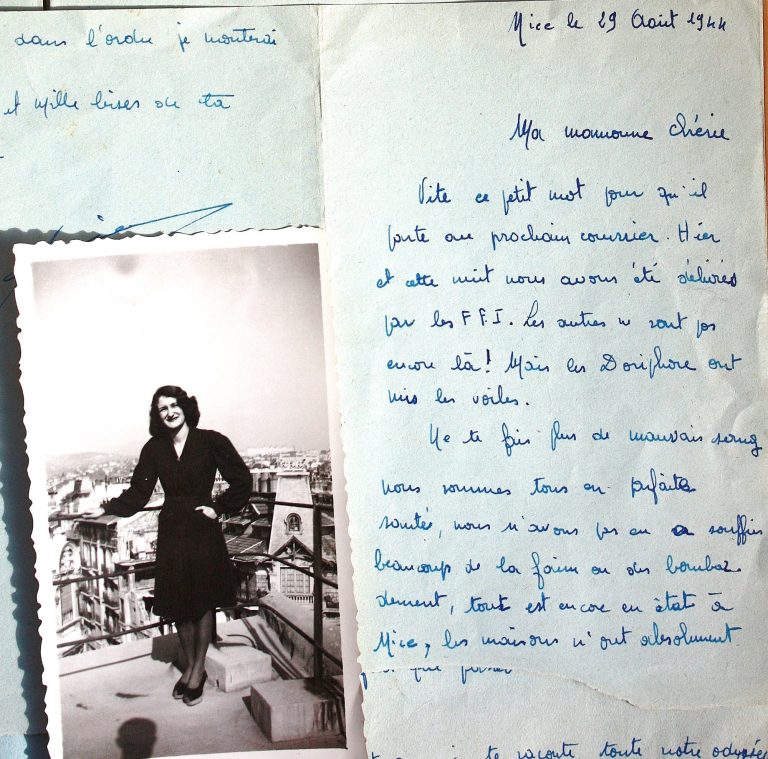

La Libération

Après le débarquement du 15 aout 1944, les alliés libèrent Cannes puis Grasse. Les FFI du maquis de Beuil-Valberg descendent alors vers Vence en passant par Coursegoules le 17 aout. Le 27 aout, les troupes américaines arrivent à Vence et un détachement monte jusqu’à Coursegoules qui sera ainsi libéré… avant Nice.

Une reprise économique difficile

Les festivités terminées dans le département et les alliés partis, le ravitaillement ne s’améliore pas et la reprise économique ne se manifeste guère. Les cultures de blé redémarrent durant quelques années, mais l’activité économique reprenant sur la Côte, de nombreux jeunes descendront chercher du travail « en ville », et l’activité « touristique » de restauration remplacera pour bonne part l’activité agricole.

L’après-guerre, le tournant des années 60

Tout manque alors dans les Alpes-Maritimes, et la mine de charbon de Vescagne sera rouverte, avec un premier coup de pioche donné par le préfet lui-même. La « Mine » procurera du travail à de nombreux Coursegoulois, Vençois et habitants de Bézaudun jusque dans les années 50.

Un nouveau tourisme

Avec la création d’un camping, la généralisation du déplacement automobile, la création dès 1961 du parc de loisir Tintinville, le phénomène touristique se développe dès le début des années 60.

Les restaurants vont mettre à disposition des promeneurs et estivants des productions qui se voudront traditionnelles

A partir des années soixante s’amorce une forte accentuation du mouvement de résidences secondaires. On passe du tourisme hôtelier de passage vanté par les cartes postales dès 1900, ou les dépliants touristiques du Syndicat d’initiative en 1926, au tourisme de résidence. Le Niçois sait qu’il faut quitter Nice l’été pour trouver « le bon air ».

La transformation du paysage

Cette nouvelle croissance entraîne une transformation radicale du paysage.

- Après l’ouverture des remparts en 1846, le village poursuit son ouverture vers l’est. La municipalité construit en dehors du village historique les « gites ruraux » du Brec qui seront occupés pendant les fins de semaine, les congés scolaires et les « grandes vacances ». Ce mouvement s’amplifie avec la construction des premières villas, et la création de Tintinville et du « Parc du Cheiron ».

- La nouvelle route après le col de Vence ouverte en 1940, ou celle des gorges du Loup pourtant toujours dangereuses compte tenu de la vigueur des pentes et de l’ampleur des gorges.

- Les cultures des céréales ralentissant, les moutons, jusqu’alors parqués dans les enclos, interdits de pacage dans les bois et les cultures au XIXème siècle, retrouvent une civilisation pastorale qui s’était maintenue dans le temps mais modifiée dans l’espace. Une forêt à dominante de résineux envahit les planches bâties principalement au cours des XVIIIème et XIXème siècles.

La fin des sources

Dans un relief tourmenté, on oublia au début des années 60 des siècles d’utilisation des sources.

On acheta l’eau civilisée et stérilisée de la Gravière, ce qui marquera la fin d’une utilisation depuis le Moyen-âge des eaux de Saint-Michel. On oublie aussi peu à peu la source de Viriou, qui desservait le village par un canal de plus d’un kilomètre permettant de distribuer l’eau au village par un simple réseau gravitationnel aux trois points du village : la fontaine de la Combe, l’extrémité de la place du Verger, et les bassins du Plan tout en remplissant la nuit la citerne du château seigneurial. Avec la construction en 1906 d’un bassin communal au-dessus du cimetière, l’eau de Viriou desservira en plus les lavoirs et quelques bornes-fontaines « Bayard » à tourniquet.

Une mutation socio-économique profonde

Epidémies et guerres ont fait passer le village de plus de cinq cents habitants au milieu du XIXème siècle à cent trente-huit en 1968.

Avec la fin de la période du blé, l’arrêt de la culture du chanvre, un réseau de circulation plus rapide mettant le littoral à la portée des citadins, profitant du début des « trente glorieuses », Coursegoules voit s’effacer plusieurs siècles d’histoire en quasi-autarcie.

La fin des années 60 marque le nombre le plus bas jamais atteint d’habitants vivant au village. Après le départ du notaire ou de la gendarmerie, on craint même un temps devoir fermer l’école, et les 138 personnes officiellement recensées cachent la mort hivernale du village.

Vers un renouveau

Le tout début des années 70 confirmera l’inversion de cette tendance, le désir de quelques jeunes de « vivre au pays », l’arrivée d’un nouveau « Comité des fêtes » relançant une vie communale, et le départ d’un repeuplement réel et d’activités nouvelles.

Coursegoules dépasse en 2025 cinq cent quarante-cinq habitants.

Tout un passé qui appuyait ses références sur le monde de la terre et la solidarité s’est transformé en quelques années.

C’est à chaque Coursegoulois, résident permanent ou temporaire, d’en prendre conscience aujourd’hui pour choisir sa part de responsabilité dans ce qui sera la vie au village au XXIème siècle.

Ce sera l’objet d’un tome trois de « Coursegoules au temps des veillées » … qu’une autre génération à qui nous faisons entièrement confiance aura la responsabilité de transmettre à son tour.

Restauration d’un tableau du XVIIIème siècle, « les âmes du purgatoire », dans l’église Sainte-Marie Madeleine, classée aux monuments historiques

Suite à une visite de Mme Brigitte Mandrino, Conservatrice des Antiquités et Objets d’Art, de M. Jérôme Bracq, chef du service Patrimoine au Conseil Départemental, et de l’architecte des bâtiments de France, pour examiner les objets mobiliers de l'église paroissiale, il a été décidé la restauration prioritaire d’un tableau « les âmes du purgatoire » pour sa valeur artistique et historique.

Cette peinture, de belle facture et de grand format se situait au-dessus de l'autel latéral sud, enchâssée dans un retable de stuc constitué de deux pilastres engagés couronnés de triangle avec ossements (crâne et tibias).

Elle reste le seul témoignage pictural des siècles passés après le vol malheureux du panneau de Louis Bréa en 1999. Le Département a offert 80 % des frais de restauration. Des dons privés sont en cours.

Son intérêt historique et artistique permettra de la proposer en vue d'une protection aux Monuments Historiques.